字典

定义

![]()

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

|

typedef struct dictEntry

{

void *key;

union //值

{

void *val;

unsigned int tu64;

int ts64;

} v;

struct dictEntry *next;

} dictEntry;

typedef struct dictht

{

dictEntry **table;

unsigned long size;

unsigned long sizemask;

unsigned long used;

} dictht;

|

注:sizemask 和哈希值一起决定一个键应该被放到 table 数组的哪个索引上面

适用场景

redis 字典

![]()

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

| typedef struct dictType

{

unsigned int (*hashFunction)(const void *key);

void *(*keyDup)(void *privdata, const void *key);

void *(*valDup)(void *privdata, const void *obj);

int (*keyCompare)(void *privdata, const void *key1, const void *key2);

void (*keyDestructor)(void *privdata, void *key);

void (*valDestructor)(void *privdata, void *obj);

} dictType;

typedef struct dict

{

dictType *type;

void *privdata;

dictht ht[2];

int rehashidx;

} dict;

|

注:type 属性和 privdata 属性是针对不同类型的键值对,为创建多态字典而设置

哈希算法:MurmurHash2 算法

步骤

1

2

3

4

5

|

hash = dict -> type -> hashFunction(key)

index = hash & dict -> ht[x].sizemask

|

e.g. 一个完整的添加键值对 <k0, v0> 过程:

![]()

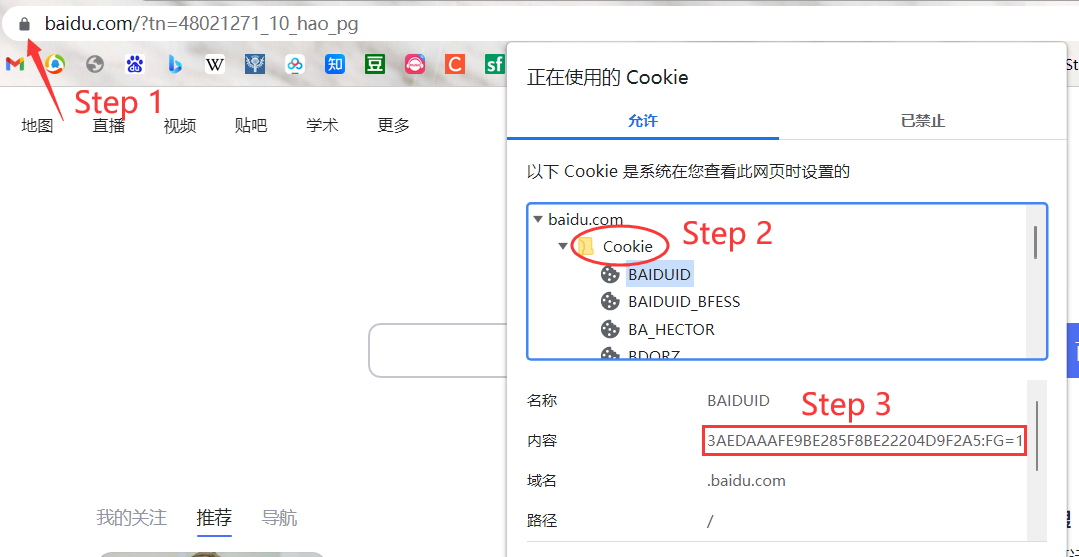

Step 1:使用语句 hash = dict->type->hashFunction(k0); 计算的处 k0 的哈希值

Step 2:假设计算出的哈希值为 8,则程序继续 index = hash & dict->ht[0].sizemask = 8 & 3 = 0; 计算得到 k0 的索引值为 0,这表示包含这个键值对的节点应该放置到哈希表数组的索引 0 位置上

键冲突的解决

![]()

-

链地址法(separate chaining)

- def 每个哈希表节点都有一个 next 指针,多个哈希表节点用 next 指针构成一个单向链表,被分配到同一个索引上的多个节点可以用这个单向链表连接起来

- 由于 dictEntry 节点组成的链表没有指向链表表尾的指针,所以为了速度考虑,程序总是 将新节点添加到链表的表头位置,其复杂度为 O (1),排在其他已有节点的前面

大小调整:rehash

定义

重新计算键的哈希值和索引值,然后将键值对从 ht [0] 放置到 ht [1] 的指定位置上

原因

当哈希表保存的键值对太多或太少时,程序要对哈希表的大小进行相应的扩展或收缩,让哈希表负载因子维持在一个合理范围之内

-

负载因子

- def 散列表装满程度的标志因子,α = 填入表中的元素个数 / 散列表的长度

- 由于表长是定值,α 与填入表中的元素个数成正比,所以,α 越大,填入表中的元素就越多,产生冲突的可能性就越大;反之,α 越小,标明填入表中的元素就越少,产生冲突的可能性就越小。一般应该严格控制在 0.7~0.8 之间。超过 0.8,查表时的不命中率按照指数曲线上升

注:详见《数据结构与算法》哈希冲突与二次探测

步骤

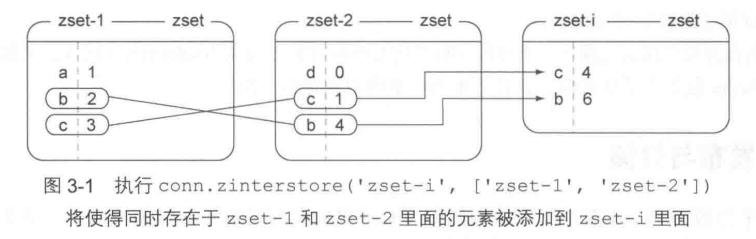

e.g. 要对图示字典 ht [0] 进行扩展操作:

![]()

Step 1:ht [0].used 当前的值为 4,4*2=8,而 8(2^3)恰好是第一个大于等于 4 的 2 的 n 次方,所以程序会将 ht [1] 哈希表的大小设置为 8

![]()

Step 2:将 ht [0] 包含的四个键值对都 rehash 到 ht [1]

![]()

Step 3:释放 ht [0],并将 ht [1] 设置为 ht [0],然后为 ht [1] 分配一个空白哈希表。执行完毕,程序成功将哈希表的大小从原来的 4 改为了现在的 8

![]()

执行条件

当以下条件中任意一个被满足时,程序会自动开始对哈希表执行扩展操作:

当哈希表负载因子小于 0.1 时,程序自动开始对哈希表执行收缩操作

注:大多数系统采用写时复制优化子进程使用效率,所以在子进程存在期间服务器会提高执行扩展操作所需的负载因子,以尽可能避免在子进程存在期间进行哈希表扩展操作,以避免不必要的内存写入、最大限度地节约空间

优化的大小调整:渐进式 rehash

定义

目的

步骤

-

为 ht [1] 分配空间,让字典同时持有 ht [0] 和 ht [1] 两个哈希表

-

在字典中维持一个索引计数器变量 rehashidx 并置 0,表示 rehash 开始工作

-

在 rehash 进行期间,每次对字典执行添加、删除、查找或者更新操作时,程序除了执行指定操作以外,还会顺带将 ht [0] 哈希表在 rehashidx 索引上的所有键值对 rehash 到 ht [1] 中,当 rehash 工作完成之后,程序将 rehashidx 属性的值 + 1

-

随着字典操作的不断进行,最终在某个时间点上,ht [0] 的所有键值对都被 rehash 到 ht [1] 上,这时将 rehashidx 属性设为 - 1,表示 rehash 完成

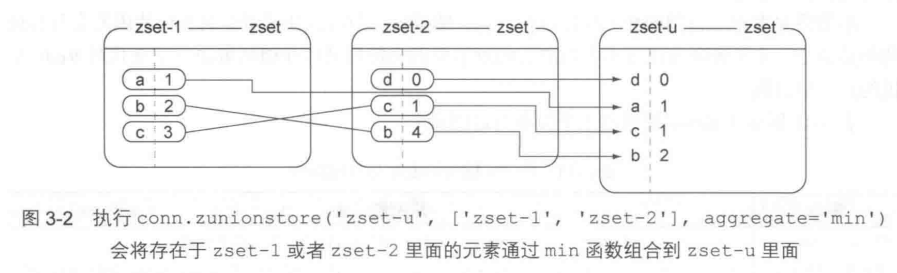

e.g. 一次完整的渐进式 rehash 过程:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

注:在渐进式 rehash 进行期间,字典 CRUD 操作会在两个哈希表上都进行;新添加到字典的键值对一律会被保存到 ht [1] 里面,而 ht [0] 则不再进行任何添加操作,以保证 ht [0] 包含的键值对数量会只减不增,并随着 rehash 操作的执行而最终变成空表

散列表操作

常用命令

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

| import redis

conn = redis.Redis(host='127.0.0.1', port=6379, password='123456')

conn.hmset('hash_key', {'k1': 'v1', 'k2': 'v2', 'k3': 'v3'})

conn.hmget('hash_key', ['k1', 'k2'])

conn.hdel('hash_key', 'k2', 'k3')

conn.hlen('hash_key')

conn.hset('hash_key', 'k1', ['value1'])

conn.hget('hash_key', 'k1')

conn.setnx('hash_key', 'new_field', 'hello_world')

|

高级特性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

|

conn.exists('hash_key', 'k1')

conn.keys('hash_key')

conn.hvals('hash_key')

conn.hgetall('hash_key')

conn.hmset('hash_key', {'num_int': '0', 'num_float': '0.0'})

conn.hincrby('hash_key', 'num_int')

conn.hincrbyfloat('hash_key', 'num_float')

|

注:当散列中键值对的数目过多时,可以考虑先用 HKEYS 获取所有键(key),再通过 HVALS 只获取必要的值以减少需要传输的数据量

【参考】

[1] 《Redis 的设计与实现》

[2] 《Redis 实战》